県議会2025年9月第3回定例会で一般質問に立ちました。未定稿ですが、その一般質問と答弁を公開します。

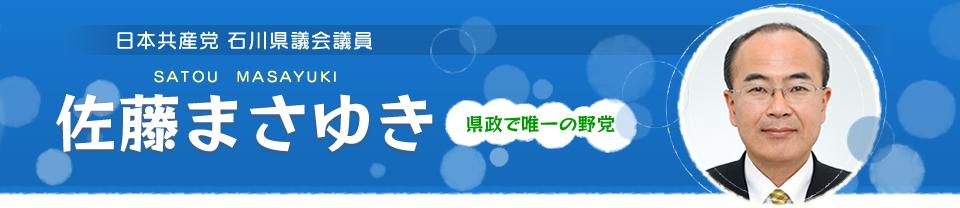

◎佐藤正幸君

それでは、日本共産党を代表して質問いたします。

能登半島地震から一年六か月たった六月末に、被災者の医療費・介護利用料免除措置が打ち切られました。八月二十七日には、県保険医協会が被災者アンケートの最終結果について記者会見を行い、五千百五十六件を超える声が寄せられ、医療費免除がなくなった場合、「通院に影響がある」と答えた被災者が八五・四%に上りました。三宅靖会長は、「受診抑制につながり、災害関連死が増えかねない」と警鐘を鳴らしています。

八月二十日から二十一日にかけて、我が党の小池晃書記局長はじめ国会議員団が被災地に調査に入り、私も後期高齢者医療広域連合の役員と懇談をいたしました。今年三月三十一日に、免除措置に対する国の財政支援を九月末まで延長するとの通知が出されましたが、事前の意向調査がなかったこと、地元の声を丁寧に聞いてほしかったと訴えられました。

国の支援が今月九月末まで延長されることに関し、県には事前に国からの意向調査はあったのかどうか、お聞かせください。

医療費免除に関して免除証明書が必要となったことについて、広域連合においては免除証明書発行が約一万七千人に上ったとのことでした。国民健康保険においては、六月議会の答弁において、奥能登二市二町の免除対象者は約七千人、人口の約一五%、被保険者の五六%とのことでありました。この二市二町の国保免除対象者の内訳と加入者の何割程度になるのか、明らかにしてください。

「避難中ほとんど歩かなかった人も多く、一度足腰が弱くなった人はちょっとしたことで転倒してけがをしやすいと病院に行く人が増えた」、「自己負担がゼロのうちに悪いところを治療して健康を維持しようという人も多い」との報道もありますが、医療機関へのアクセスが増えること自体は被災者の命と健康を守る上で歓迎すべきことと考えます。県の認識はいかがでしょうか。

昨年十二月十三日の厚生労働省の通知では、免除総額が三〇%以上の場合は十分の十相当額が国から特別調整交付金として支援され、一五%以上である場合は十分の九相当額、三%以上、後期高齢者の場合は一%以上の場合は十分の八相当額と財政支援に差をつけてまいりました。「窓口負担の免除により医療費がかさみ、将来の保険料上昇の懸念がある」との市町や後期高齢者医療広域連合の声に、国として特別の支援策を取るべきと考えます。

結局、国は九月末まで財政支援を行う通知を出しても事前の意向調査をせず、市町、広域連合任せ。熊本地震の一年六か月で免除終了を念頭に、誰も免除延長の必要な手だてを取らないまま、足並みをそろえて免除措置が終了してしまったというのが事の顛末ではなかったでしょうか。「不作為の積み重ね、被災者不在」との声が出るのも致し方ありません。

今、免除打切りで何が起こっているでしょうか。リウマチを抱え、高額な生物学的製剤による治療が必要なАさんは、自宅が半壊し解体。息子さんの住む近くで、みなし仮設のアパートに入居中。今後の住まいの見通しは立っておりません。パートナーは年金を受け取れない年齢で、被災により職を失い、収入はAさんの年金のみになりました。これまでは高額医療費の限度額は区分エの月五万七千六百円。七十歳になったため、上限が一万八千円に下がるものの、重い自己負担がのしかかっております。担当している医療従事者は、「被災者の困難さは、住宅の全半壊という画一的な基準だけでは測れない」、「この段階で命綱を断ち切ることは復興の歩みを著しく妨げ、さらなる苦境に突き落とすことになりかねない」と指摘をしております。

この指摘を知事はどう受け止めるでしょうか。冒頭に指摘した受診抑制とそれに伴う災害関連死増加への懸念への受け止めとともに知事の見解を伺うものであります。

この医療従事者は、「安心してふるさとと生活の再建に取り組めるよう、免除措置を生活再建が軌道に乗るまで延長すること。少なくとも仮設住宅の入居期間や、個々の生活の生活再建の状況に合わせて柔軟に判断されるべき」と求めております。「富山県と福井県は免除を継続しているのに、一番被害の大きい石川県がどうしてやめてしまうのか」、「収入のある会社員などが加入する協会けんぽは継続しているのに、年金暮らしのような国保利用者はどうしてやめるのか」、多くの声が上がっております。

岩手県は、十分の八の国の支援に加え、十分の一を県が負担、十分の一を市町が負担して十年以上免除措置を継続、復興基金を活用したとのことであります。宮城県の場合は、国の全額財政支援が二〇一二年二月末で打ち切られたものの、県が残りの二割を負担して一年間継続。しかし、二〇一三年三月末で打ち切られました。その後、住民からの切実な声と請願、二万人をこえる署名も背景に県議会において全会一致で意見書採択を経て、二〇一三年十二月には国が市町村国保への財政支援の強化を表明し、打切り一年後の二〇一四年四月から対象は限定したものの免除が再開されました。

この経験からも免除再開へ、県として国の支援を求めて、県としても支援策を検討すべきではないでしょうか、見解を求めるものであります。

この免除措置の打切りは、知事の「被災者に寄り添う」との言葉が本物かどうかに関わることでもあり、日本共産党は県政の転換を求めて奮闘する決意を表明するものであります。

免除対象者にならなかった被災者には、返納を求める文書が郵送されているとのことであります。後期高齢者医療広域連合では、五千五百人に合計一億二千七百万円の請求。八月八日付の文書で、手元に届いた矢先の八月二十八日までに振込との内容だったようであります。発災直後の混乱、罹災証明書の発行の遅れなどの下で、一年半以上たって突如として医療費の請求が来て、すぐに振込というのは被災者にとっては酷と言わなければなりません。

高齢者である後期高齢者医療加入者には、個別の事情に応じた支払いの猶予、または負担軽減策を取る必要があると思いますが、どうお考えになるでしょうか。

国会議員などとともに珠洲市の社会福祉協議会が取り組む被災者見守り・相談支援事業に関して説明を受けました。市内の旧クリニックにささえ愛センターを設置、全国各地から支援に来ているNPОの皆さんと連携を取り、在宅全戸訪問、仮設住宅全戸訪問を行い、珠洲市の人口約一万人のうち、要フォロー者として二千五百人の見守り・相談活動を行っているとのことです。

「被災者の申請方式だけでは支援が行き届かない。様々な支援もあるが被災者から見れば煩雑、複雑な面もある。福祉的な面だけでは救えない。市役所内の様々な部署と情報を共有、連携して深掘りをして個別のケースマネジメントをつくっている」との説明でありました。

知事も直接視察されたと思いますが、この珠洲市における見守り・相談事業を県としてはどう評価しているでしょうか。その前進面や教訓を他の市町に広げる必要があると考えますが、併せて所見を伺うものであります。

この事業は二〇二四年の地震のときからの継続で、現在二億円の事業。国庫補助は三年間は十分の十ですが、来年、二十六年度からは四分の三に縮小されることになるようであります。当事者の皆さんは、全額十分の十補助の延長を求めています。知事としてこの要望にどう応えるでしょうか。

また、復興公営住宅入居後、ますます孤立することから、入居後も活用できる新たな見守り・相談事業をつくってほしいとのことであります。県としても国に要望すべきではないでしょうか、見解を伺うものであります。

奥能登は、介護保険を使わなくても地域の支え合いがあった。しかし、地震でそれが崩れ、介護基盤再開のめども立たない中でこの見守り事業を支え、みんな必死に被災者を支えようと頑張っている姿を交流する会議は、涙、涙の会議となったとも聞きました。公助の力でこの事業を支えようではありませんか。

国会議員団とともに和倉温泉観光協会、温泉旅館協同組合の皆さんとも懇談をいたしました。護岸復旧、被災した建物の公費解体が始まり、事業の再開は来年、再来年。なりわい再建支援補助金の上限は一社当たり十五億円だが、自己負担は四分の一。資材高騰もあり、苦境に立たされ、温泉宿泊業の支えである人と建物、特におもてなしを支える従業員の雇用を支える支援が必要との痛切の訴えでありました。雇用調整助成金の期限はこの十二月。建物の再建のめどが立つ再来年まで延長してほしいという強い要望でありました。

先ほど質疑と答弁もありましたけれども、これだけ長期に温泉観光地が被害を受けたことは前例がないと言えます。まさに延長は異例中の異例かもしれませんが、被害も異例中の異例であります。ならば前例にとらわれずに、雇用調整助成金の延長を国に求める知事の強い思いを再度答弁でお聞かせいただきたいと思います。

義援金を理由に生活保護を打ち切られる事例が、輪島市では今年六月末までに三十四件生まれているようであります。高齢の母と二人で生活していた女性は、病気や精神的な困難がある下で生活保護を利用。その後は病院へ通えるようになり、将来への展望を考えることができるようになったとのことでありました。しかし、能登半島地震で自宅が全壊。避難所や仮設住宅での生活を余儀なくされる中、市は女性が受け取った義援金を収入と認定。預金等で六か月以上生活可能が推測されるとして、生活保護の支給を廃止したとのことであります。そもそも厚生労働省は一月十一日付の通知で、生活再建のための義援金を収入認定しないことを求める通知を出していましたが、自立更生のために充てられる費用を超える場合は収入認定をするとの考え方を取っておりますが、被災者の現実はどうでしょうか。

県は、昨年十二月の答弁で「自立更生計画は使用する予定の費用を記入してもらう」としていますが、住む家も家財も失って仮設住宅に入居している場合には次の住みかさえ決まらず、予定の費用を見込むのは難しいのではないかとの指摘があります。住居、仕事先など一定の見通しが立って初めて自立更生計画書は書けるのであって、住む家も家財も失い、高齢者がいる場合などは自宅再建の見通しすら立たない下で、受け取った義援金の額が自立更生のために充てられる費用を超えたと判断して、生活保護支給を中止するというのはいささか無理があると考えます。能登の高齢化などの特殊性にも鑑み、被災時に支給される義援金は全て収入認定の対象外とする方針で臨むべきであり、国に対してもその見地に立つよう求めると同時に、県としても市とともに収入認定しない措置を取るよう求めるものであります。見解を伺います。

保護廃止決定の理由付記について、「金額についても本人に対し丁寧に説明している。寄り添った対応を行うよう周知している」と答弁しておりますが、行政手続法第十四条一項では「不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない」としております。生活保護費減額に関する平成三年一月二十八日の大津市審査請求事件裁決では、この点に鑑みて「理由付記として十分でない。本件処分は違法なものとして取り消す」としたことを想起する必要があります。

さきに述べた見通しが立たない下での収入認定は、行政手続法第十四条一項に反しているのでないかとの指摘もあります。県としてはどうお考えになるでしょうか。

知事の議案説明では、「障害者から市町に寄せられる相談については件数が増加し、内容も複雑化している」とのことでありました。どの程度件数が増加し、どう内容が複雑化しているのか、明らかにしてください。

二月議会一般質問でも取り上げましたが、JDF――日本障害者)フォーラムは七尾市に能登半島地震支援センターを設置、障害者支援でかけがえのない役割を果たしております。今回説明された相談支援体制の強化では、この日本障害フォーラムとの協力共同は含まれているのでしょうか、お伺いをいたします。

能登半島地震対策検証報告書が公表され、資料七には知事はじめ幹部職員のインタビューも掲載されております。検証結果では、「県が救助の実施主体という意識、全庁体制で災害対応を行うという意識が欠如し、対応が受け身」、「避難を希望するほうは被災市町内の指定避難所や福祉避難所に全て避難できるという固定観念」、「被災者の生活支援は市町業務との固定観念から、災害救助法の適用後は県が救助の主体という意識が欠如」、「大規模災害時に被災者の生活支援などを被災市町が単独で行うことは困難という想定が不足」と、率直に言って驚くべき指摘がなされております。なぜ、県が救助の実施主体という意識が欠如したのか、被災者の生活支援を被災市町が単独で行うことは困難という想定がなぜ不足していたのかなど、疑問を持たざるを得ません。

基本的な姿勢がなぜ抜け落ちてしまったのか、発災後三か月の中で是正の措置は取れなかったのか、知事としてはどうお考えになるでしょうか。

この報告書の幹部職員インタビューでは、国と県との情報共有、一体的な対応において極めて不十分だったことがうかがえます。「県職員からは政府と県庁職員との毎日のやり取りの会議の中で交わされる言葉が分からないという話もありました」、「国の指示を翻訳して県職員に的確に指示する人がいなかった」、「このクラスの災害の初動対応は国が発災初期から中心となり、情報をまとめ、対応いただくことが不可欠」、「国としても一枚岩で動いているわけではなく、省庁ごとにばらばらに動いていると感じた」。これらを現在の復興にも、今後予想される森本・富樫断層帯による大規模な地震災害などにおいても一つ一つ生かしていく必要があり、知事は「臨時の県防災会議を開催して地域防災計画に反映した」と説明をされました。

国が前面に出る対応、省庁ばらばらではない対応、国と県との情報共有、対応を県として市町の実情に即して具体化する、これらの教訓をどう反映したのか、簡潔に明らかにしてもらいたいと思います。

次に、県の最低賃金の引上げに伴い、賃上げを行う被災小規模事業者に対する直接支援三・八億円が補正予算に折り込まれたことは重要ですが、それを「禁じ手」と表現したことはふさわしくないと私は考えます。

この夏の参議院選挙で自民党は、「実質一%、名目三%の賃金上昇率を達成し、二〇三〇年度に賃金約百万円増加を目指す」としましたけれども、具体策はなく、専ら企業への要請のみ。これでは政治が責任を果たしたことにはなりません。物価上昇に負けない賃金の大幅アップのためには中小企業への直接支援が欠かせず、例えば徳島県では知事を先頭に最低賃金引上げを要望し、県独自の直接支援策を充実させており、禁じ手ではなく政治の責任として欠かせない施策であると考えます。

「禁じ手」との認識を改めて、賃上げへの直接支援を被災事業者だけでなく全ての中小企業を対象にすべきと考えます。また、国として実施するよう求めるべきではないでしょうか、併せて知事の姿勢を伺うものであります。

最後に、今年は戦後・被爆八十年の節目の年であり、とりわけ被爆者の方々は核兵器のない世界へ、核抑止論を乗り越えて、唯一の戦争被爆国の日本政府として核兵器禁止国際条約の批准を求めております。

県内で原爆被災者友の会会長を務められた被爆者の西本多美子さんは昨年十二月、日本被団協のノーベル平和賞授賞式に合わせてノルウェーを訪問。現地の国会議員らに被爆体験を語り、その後も高齢をおして県内で精力的に報告活動に取り組まれております。訪問前後に知事も西本さんと直接お会いになっていることからもお尋ねをいたします。

八月六日、広島市の平和記念式典で松井市長は、「核兵器禁止条約の締約国になることは、ヒロシマの心を体現することにほかなりません」と述べ、九日の長崎市の平和式典で鈴木市長は、「核抑止に頼らない安全保障政策の転換」を求めました。核兵器の非人道性に真正面から向き合うとき、核抑止論を乗り越えること、そして唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約に批准すること、この二点が必要と考えます。知事のお考えをお聞きをしたいと思います。

そして、県として毎年、原爆写真展会場に県庁十九階ロビーを貸し出すだけではなく、さらに踏み込んだ非核平和の事業の具体化を求めるものであります。県の意気込みを伺い、全ての質問を終わるものであります。

◎副議長(八田知子君)

馳知事。〔知事(馳浩君)登壇〕

◎知事(馳浩君)

佐藤正幸議員にお答えをいたします。

医療費の窓口負担の免除についての御質問がございました。被災された方々も含め全ての県民の皆様が、国民皆保険制度の下で必要に応じて必要な医療を受けられることは大変重要なことと考えています。被災者に対する医療費の窓口負担の免除については、国は保険料の賦課徴収を担う市町等の保険者において判断されることとしており、先般、国民健康保険の保険者で窓口負担免除の対象となる十七市町と県後期高齢者医療広域連合が状況を総合的に勘案し、本年六月末で終了すると判断したと承知をしております。

免除延長を希望される被災者の声がある一方で、免除措置による医療費の増嵩に伴う将来の保険料上昇の懸念や、被災の状況により免除の対象とならない方から「不公平である」との声があることなどが判断の理由であると聞いております。そして、保険者である市町等からは、医療費の窓口負担免除の再開に関する要望はお聞きしておりません。

能登半島地震の検証についての御質問がございました。石川県ではこれまで、平成十九年能登半島地震をはじめ阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震といった全国の大きな災害等を踏まえ、毎年、地域防災計画を見直すとともに、県防災総合訓練を通じ、災害対応力の向上に取り組んでまいりました。

一方で、今回の能登半島地震は正月という厳冬期に震度七という県政史上最大の災害が発生し、住民はもとより帰省者や観光客など多くの避難者の発生、感染症の蔓延など避難所の生活環境の悪化、道路寸断による多数の孤立集落の発生、長期にわたるライフラインの途絶など、想定を超える事態が同時多発的に発生しました。こうした日々変化する状況の中、発災翌日から県職員を被災市町に派遣するとともに、私自ら非常事態を宣言し、職員を挙げて懸命に初動対応に取り組んだものであります。

発災五か月後となる昨年六月から約一年二か月をかけて本県の初動対応を検証いただいたところ、議員御指摘のように対応の不足を厳しく指摘いただいたものと真摯に受け止めております。

今月四日の臨時の防災会議で改定した地域防災計画には、被災地で中心となって災害対応が可能な専門人材の育成、国や市町等との連携を見据えた災害対策本部室等の機能強化、災害支援NPO等との連携を深める仕組みの構築など、検証報告書の内容を全面的に盛り込んだところであります。

今後、具体のマニュアルの作成をはじめ地域防災計画の具現化のための取組を加速させるなど、今回の地震での教訓を踏まえ、災害対応力の強化に向けて不断の取組を進めてまいります。

賃金引上げ支援についての御質問がございました。今回の九月補正予算では、最賃近傍の労働者を雇用する全ての中小企業、小規模事業者を対象に、今後の賃上げに向けた環境整備として、国助成金の対象とならないITシステム導入費やスキルアップ研修など、ソフト事業を県独自に支援することとしております。加えて、本県では初めてとなる特例的な措置として、令和六年能登半島地震や奥能登豪雨で被災し、厳しい経営環境にある小規模事業者に限定して、なりわい再建の腰折れにつながることのないよう、直接支援を実施することとしました。この二つの取組で十億円超となる思い切った予算措置を講じたところであります。

骨太の方針二〇二五においては、中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合、政府の補助金による重点的な支援を行うことや交付金等を活用した都道府県の様々な取組を十分に後押しするとされていることから、今後の国の具体的な施策を注視してまいります。

被爆八十周年に関する御質問がございました。今年の広島、長崎における平和式典で、広島市長が核兵器禁止条約の締約国となること、長崎市長が核抑止に頼らない安全保障政策の転換に触れられたことは承知しております。核兵器や戦争のない平和で安全な社会であることを願う気持ちは日本国民全ての願いであり、世界の人々の共通の悲願でもあると理解しております。

私自身も、昨年十二月に日本被団協のノーベル平和賞授賞式に合わせ、ノルウェーを訪問する西本多美子さんと面談し、その長年の活動に敬意をお伝えしました。また、国会議員時代から自民党議員としては唯一、知事となって以降も毎年八月には西本さんが実行委員長を務める平和イベントであるピースデイに参加させていただいており、核兵器のない世界の実現を願う気持ちは同じであります。

核兵器禁止条約の署名、批准など外交防衛に関することは国の専管事項であることから、国において適切に判断していただきたいと考えておりますが、県としても毎年、原爆の写真パネル展に県庁十九階展望ロビーを貸し出しているほか、戦没者慰霊式を開催し、平和への誓いを立てるなど、具体的な平和への取組を行うことによって被爆者の思いに応えているところであります。

今後とも、痛ましく悲しい戦争体験を風化させることなく、平和の尊さ、大切さを後世にしっかり伝えていくため、必要な事業に着実に取り組んでまいります。

私からの答弁は以上であります。残余の御質問については担当部長よりお答えさせていただきます。

◎副議長(八田知子君)

塗師健康福祉部長。〔健康福祉部長(塗師亜紀子君)登壇〕

◎健康福祉部長(塗師亜紀子君)

私からは医療費窓口負担免除について三点お答えいたします。

国からは、本年三月三十一日に医療費の窓口負担の免除に係る支援を延長する旨の通知がありましたが、この通知に先立って事前の意向調査はございませんでした。

次に、国民健康保険加入者の免除対象者ですが、奥能登二市二町の国民健康保険加入者のうち、医療費の窓口負担免除の対象となっている方は、本年五月一日時点では約七千名となっています。市町別の内訳としましては、輪島市が約三千七百人、珠洲市が約二千人で、どちらも国保加入者の約七〇%、人口の約二〇%となり、能登町が約七百人で国保加入者の約二〇%、人口の六%、穴水町が約七百人で国保加入者の約五〇%、人口の約一一%となっております。

次に、後期高齢者医療で免除対象者となった方への対応でございますが、後期高齢者医療広域連合では令和六年一月から十二月末までの口頭申告等により免除を受けることができた期間中に医療を受け、窓口で一時的に支払いが免除された方のうち、免除対象者であることが確認できなかった方に対し、随時請求書を発送しております。その際、請求書には最大六回までの分割納付ができることを記載しているほか、支払い期限に間に合わない方については個別の相談に応じるなど配慮がなされているとお聞きしております。

次に、見守り・相談支援事業についてお尋ねがございました。珠洲市に限らず、この見守り・相談支援事業では、相談員が聞き取った相談内容を基に、福祉だけでなく暮らしや生活に関わる様々な問題に対し、関係部署と連携しながら必要に応じて専門機関につなぐなど対応しております。被災者の孤立を防ぐとともに、被災前と環境が大きく変わってしまった被災者が安心して日常生活を送るために必要な活動であると考えております。

また、県においては各地域で活動する相談員の取組事例などの情報共有や交流の場を設けたり、被災者支援のための各種制度についての研修会を行うなど、被災者支援に関わる方々の活動がより効果的に実施できるよう取り組んでおります。

次に、見守り・相談支援事業の国庫補助についてでございますが、被災者見守り・相談支援等事業に対する国の補助率は、発災から四年目を迎える来年度から徐々に引き下げられることとなっています。県では、来年度以降も仮設住宅が供与されること、さらに、被災地は高齢化率が高い地域であることから見守りが必要な被災者も多く、継続的な支援が必要と考えており、国に対し、全国知事会等を通じて国の全額補助となる期間の延長を要望しております。

また、本事業は仮設住宅が供与されている期間に限って実施される事業ではありますが、復興公営住宅入居後も環境の変化により被災者が孤立するおそれがあることから、復興公営住宅入居後の補助の継続についても要望しております。

次に、生活保護での義援金の取扱いについて御質問がございました。生活保護受給者が被災し、義援金を受けた場合の取扱いについては、これまでの大規模災害と同様に国通知に基づいて対応しており、福祉事務所に提出いただく自立更生計画書において、住居の補修、家具、家電の買換え等、生活再建のために充てられるとされた義援金は、仮設住宅からの転居費用など将来見込まれるものを含めて収入として認定されることはありません。一方、生活再建に係る費用を超える額の義援金は収入として認定することとなっており、その場合は生活保護費の減額や廃止となることがあり、そういった場合は廃止の理由等については関係法令に基づき通知書に明記しております。

なお、各福祉事務所では自立更生計画書の作成に当たり、自ら作成が困難な場合は受給者から聞き取りしながら自立更生に充てられる費目を提示するなどのサポートも行い、被災者に寄り添った対応をしているところでございます。

最後に、障害者の相談支援についてお答えいたします。奥能登二市二町における障害のある方やその家族からの相談については、令和四年度の九千七百六十八件に比べ、発災後の令和六年度の件数は一万六百九十七件と、約一割の増加となっております。また、相談内容についても、例えば八十代の親と五十代の障害者の世帯において、被災後、親が疲弊し、親子とも介護が必要な状況となったなど、被災後の生活環境の変化により、医療、福祉など多分野をまたぐ支援が必要な事例や広域的な調整等を要する事例など、より複雑となっております。

こうした中、県と県相談支援専門員協会が連携して被災市町へ専門家を派遣し、市町の職員や相談支援事業者とともに困難事例の対応を行う予算を今議会にお諮りしております。

御質問のありました日本障害フォーラム――JDFについては、直接、本事業に協力いただくことは考えてはおりませんが、本事業で相談を受けた後のサービス提供の部分では協力いただくこともあろうかと考えております。

私からは以上でございます。

◎副議長(八田知子君)

西村商工労働部長。〔商工労働部長(西村聡君)登壇〕

◎商工労働部長(西村聡君)

雇用調整助成金の国への要望についてお答えいたします。

雇用調整助成金の特例措置については先月、八月二十五日に七尾市長をはじめとする七尾市内の関係の方から延長に向けた要望をいただいたところでございます。現行措置の単純な延長については、休業の長期化による労働意欲やスキルの減退を招くとともに、モラルハザードの観点からも大きな問題があることから慎重であるべきと考えております。しかしながら、いただいた要望を踏まえ、今後、国に対し、必要な支援を要望してまいります。

以上でございます。

〔佐藤正幸君発言を求む〕

◎副議長(八田知子君)佐藤正幸君。

◎佐藤正幸君

じゃ、知事に一点だけ再質問させていただきたいと思います。見守り・相談支援事業、これ珠洲市の事業については、報道では知事も直接視察をされたというふうに聞いております。今、全額、国が補助しているわけですけど、来年から縮小される。これについては、答弁では全国知事会を通じてということでございましたけれども、それだけでは私、ちょっと弱いんじゃないかなというふうに思っております。先ほど、雇用調整助成金については国に直接要望するということの答弁もありましたので、それと併せてぜひ厚生労働省にも出向いていただいて、この見守り・相談事業については全額国庫補助、そして復興住宅入居後も活用できる新しい制度の創設も、これは個別にぜひ求めていただきたいというふうに思いますけれども、知事の思いをお聞かせいただきたいと思います。

◎副議長(八田知子君)馳知事。

〔知事(馳浩君)登壇〕

◎知事(馳浩君)

まず、珠洲市において取り組んでいただいているこの見守り・相談支援事業というのは、正直なくてはならない、やっぱり相談をすることによって被災者が安心感を持つと同時に、何をどうしていいか分からないという方々に対して様々な支援メニューを提供し、サービスを提供するという意味で極めて意味のある事業であると、まずこういう認識を持っています。

また、この延長等については、これは実際に被災者と直接対応する市町においてそれぞれ判断される部分であり、また様々な復興基金、市町枠分等もございます。様々な判断がなされるというふうに思っています。

また、今日は佐藤議員からこういう申出でありますが、珠洲市の泉谷市長ともそういった点についてのお話があるとすれば、きちんとお聞きをして対応したいと思います。